cette cave fait des miracles

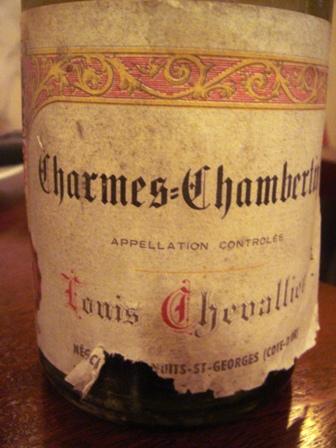

Des étiquettes à faire rêver, ainsi que cette palette qui part au delà des mers.

cette cave fait des miracles

Des étiquettes à faire rêver, ainsi que cette palette qui part au delà des mers.

la magie de cette cave m’émeut toujours

sans doute plus d’un siècle pour ces bouteilles

cuisine simple mais faite avec coeur. Un régal !

Quelle brochette de vins rares !

Yquem 1975, l’un des nombreux cadeaux de mon ami, ajouté à ceux, uniques, de Stéphane Follin Arbelet.

Merci Bouchard.

Nous sommes fins prêts et reposés et nous allons à pied de notre hôtel au siège de la maison Bouchard Père & Fils où nous sommes accueillis par Stéphane Follin-Arbelet directeur général et par Géraud-Pierre Aussendou, en charge de la qualité et de la conservation des vieux millésimes. Nous commençons par une visite des caves dont je connais presque chaque recoin. Les vins et les millésimes sont repérés par des codes dont je commence à percer les secrets. Il y a dans cette cave de quoi assouvir les rêves les plus fous de tous les collectionneurs du monde. Sous un ciel éclairé par une pleine lune nous gravissons les marches et les allées pour nous retrouver au sommet de l’une des tours du château de Beaune pour jouir d’une vue nocturne sur Beaune et les environs. Nous entrons dans le salon du château de Beaune dont le parquet est dessiné d’une rare marquèterie. Le champagne Henriot cuvée des Enchanteleurs 1995 arrive un peu frais, mais va s’ébrouer. Il est un peu strict mais sa structure est belle. Je le trouve très vineux. Sur des gougères et des feuilletés, il s’anime élégamment. Stéphane nous apprend la signification du mot enchanteleur qui désigne celui qui range les fûts dans la cave et les aligne et qui est supposé se réserver les plus belles cuvées.

Je pensais que nous dînerions dans l’orangerie mais en fait Stéphane nous conduit dans une salle à manger délicieusement décorée. C’est une bonbonnière. Marie Christine a composé un menu simple mais délicat : foie gras de canard mi-cuit / noix de Saint-Jacques au beurre de noisette / volaille fermière aux morilles, riz sauvage / fromages / tarte fine aux pommes et glace à la vanille.

Le Corton-Charlemagne Bouchard Père & Fils 1998 est très fruité, offrant un panier de saveurs particulièrement fourni. Il est kaléidoscopique et laisse une belle trace en bouche. C’est un vin solide et serein.

Le Chevalier Montrachet Bouchard Père & Fils 1948 est d’un couleur de miel. Le nez est de truffe. En bouche, c’est magnifique. On peut ressentir tant de choses dans ce vin complexe. Je peux puiser dans des souvenirs d’enfance, de muguet, de confiture de framboises. Mais le plus manifeste, c’est l’extrême fraîcheur. Il est assez insaisissable car j’y trouve tantôt du fumé, du caramel, de la brioche, tantôt de la figue, des zestes de citron ou de vieux agrumes. Le vin est enchanteur. L’accord avec la coquille est très fin.

Le Beaune Clos de la Mousse Bouchard Père & Fils 1918 est une appellation qui est un monopole de la maison Bouchard. Sa couleur d’un sang de pigeon est d’une jeunesse invraisemblable comme celle du Pommard 1904 du domaine Parent bu récemment mais qui lui avait son bouchon d’origine alors que ce vin a dû changer trois fois de bouchon durant sa vie, la dernière fois en 1992 par Géraud. Géraud nous explique la procédure de changement de bouchon pour que l’oxygénation n’ait pas de conséquence néfaste.

Le vin a un nez très doux de fruits rouges. Le nez est puissant et Stéphane dit : un nez de terre brûlée. La jeunesse est incroyable et je ressens même de l’astringence. L’un de nous dit même : « quand sera-t-il mûr ? ». Sur mon petit carnet, je n’arrête pas de noter « jeunesse » avec des points d’exclamation. Avec le poulet, le vin est plein de joie. Les fruits rouges, le poivre et les épices abondent et l’on sent des traces de thé et de bois mouillé. Nous constaterons à la fin du repas que ce vin ouvert à 14 heures tiendra sans jamais faiblir jusqu’à la fin du repas.

Stéphane avait choisi pour thème les années en « 8 ». Aussi sur notre menu il est inscrit pour le vin mystère :

« ……………………… 1 . . 8 ».

A nous de compléter les deux chiffres et le nom. Le vin inconnu a une couleur d’un rose ambré, qui semble plus vieille que celle du 1948. Le nez évoque pour moi le vin jaune et pour Géraud le vin de paille. On sent l’alcool et la poire compotée. Très beau, le vin s’étend bien dans le verre. Il évoque les fruits à fleurs blanches, et montre une grande personnalité. Personne n’est capable de trouver le vin mais l’année est trouvée par déduction. C’est un Chablis Bouchard Père & Fils 1888. Il n’a plus grand-chose à voir avec un chablis. On le sent un peu étroit à côté du 1948, mais ses évocations de Château Chalon, de fruits bruns sont plaisantes. Sa persistance en bouche est très grande. C’est un grand vin qui s’évanouit un peu au fil du temps contrairement aux autres. Mais qui aurait pu imaginer qu’un Chablis de 120 ans ait encore cette vigueur de vin ?

Mon ami américain est content que le dessert ait été fait comme si Marie Christine connaissait le vin qu’il allait nous faire déguster à l’aveugle. Nous serons très proches de l’année d’un vin reconnu immédiatement. C’est Château d’Yquem 1975, d’une magnifique jeunesse, à la croisée des chemins entre jeunesse et maturité, très marqué par l’abricot.

Stéphane Follin-Arbelet et Géraud-Pierre Aussendou nous ont reçus de façon absolument remarquable, avec des attentions rares, en ayant choisi des vins rarissimes, que nous ne retrouverons peut-être jamais plus sur notre route. Le Chevalier Montrachet a ma préférence pour le plaisir de ce soir. Le Beaune Clos de la Mousse a ma préférence pour l’extrême surprise de sa vitalité. Le Chablis 1888 est un extraterrestre qu’il faut avoir croisé une fois dans sa vie.

Merci, maison Bouchard de nous faire profiter de vos trésors avec une telle générosité et amitié.

Montrachet Delagrange Bachelet 1995

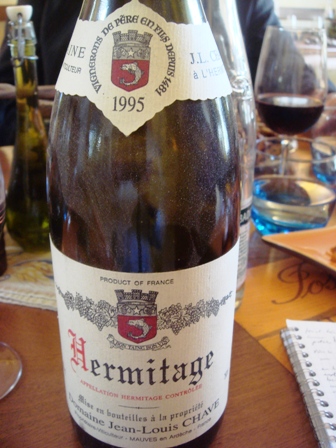

Belle cuisine simple et Hermitage Chave rouge 1995

Nous remercions vivement nos deux hôtes du domaine de la Romanée Conti de leur générosité et nous improvisons un déjeuner au restaurant Ma Cuisine, tenu par des patrons extrêmement ouverts et sympathiques, Fabienne et Pierre Escoffier. Sur des terrines diverses, nous commençons par un Montrachet Delagrange Bachelet 1995. Le vin est doré, le nez est convenable. En bouche, il est rond, équilibré, mais il manque cruellement de complexité. Il faut dire qu’après celui du Domaine de la Romanée Conti, c’est assez difficile. Même quand il se développe dans le verre, il reste trop simple et sans conviction.

Sur un pigeon extrêmement goûteux de pure cuisine bourgeoise, nous buvons un Hermitage rouge Chave 1995. Ce vin est d’une simplicité d’approche qui me surprend toujours, apanage des vins du Rhône. C’est apparemment simple, mais c’est beau, frais en bouche, joyeusement excitant et complet.

L’heure est maintenant à la sieste avant les agapes de ce soir.

Par un ciel sans nuage et un soleil froid qui succède à une lune presque pleine, nous arrivons au domaine de la Romanée Conti. Aubert de Villaine m’avait prévenu la veille qu’un événement imprévu l’empêcherait de partager le déjeuner avec nous mais je n’avais pas écouté son message sur mon portable. Nous allons dans les chais de maturation où se trouvent les 2007 et les 2006. Chacun de nous porte son verre et Bernard Noblet est en charge de la pipette qu’il actionne au rythme que lui indique Aubert de Villaine. Nous commençons par le Vosne-Romanée Duvault Blochet Domaine de la Romanée Conti 2006, que je trouve très agréable à boire à ce stade de sa vie. Ce vin sert à nous préparer la bouche pour accueillir tous les rouges du domaine. L’Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 2006 est nettement plus plaisant. Le Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 2006 est encore plus plaisant que l’Echézeaux. La complexité est belle. Aubert de Villaine aime tout particulièrement le Romanée Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 2006 qui malgré un nez austère a une magnifique subtilité. Le Richebourg Domaine de la Romanée Conti 2006, a un nez très agréable mais se présente complètement fermé, tout en dévoilant des possibilités énormes. C’est l’inverse du La Tâche Domaine de la Romanée Conti 2006 qui est ouvert, aguichant, et que je situe au même niveau que le Richebourg bien qu’il lui soit opposé. Les deux vins sont grands. Lorsque nous arrivons au moment de goûter la Romanée Conti Domaine de la Romanée Conti 2006, je sens combien Aubert de Villaine aime ce vin. Ses yeux pétillent. Un sec « on ne crache pas la Romanée Conti » me rappelle à l’ordre et je m’exécute sans me faire prier. Aubert de Villaine nous dit qu’il est très rare qu’une Romanée Conti soit aussi ouverte à ce stade de son vieillissement. Nous buvons ce vin avec plaisir, conquis par son charme féminin et cette variation infinie des composantes qui fait rêver la planète.

Aubert de Villaine nous donne très peu d’explications techniques. Il indique que la mise en bouteilles au domaine se fait à certains moments de la lunaison et me signale un article écrit par Michel Le Gris, « de l’influence du climat sur la dégustation des vins », qui suggère que l’appréciation d’un vin change avec la pression atmosphérique ambiante.

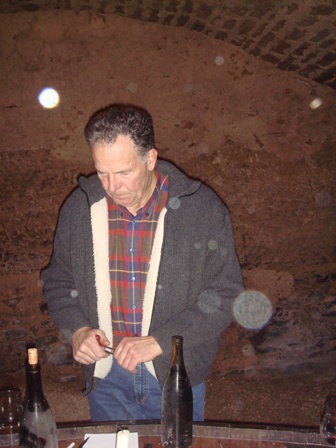

Nous nous rendons en cave dans la petite pièce voûtée où l’on déguste à l’aveugle. Il faut voir la complicité qui existe entre Bernard Noblet et Aubert de Villaine. Le choix des bouteilles qui seront ouvertes, en fonction de la qualité des visiteurs ou de leur sympathie, est un exercice de mime qui se joue à d’imperceptibles mouvements des yeux. Lorsqu’il est question d’accéder aux vins du caveau, on sent dans les yeux de Bernard : « vraiment, on peut ? » et dans les yeux d’Aubert : « oui, tu peux ».

Le premier vin a un nez très expressif. En bouche j’aime le fruit d’un vin pur et de belle longueur. C’est un Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 2000. On sent que le vin sera bon dans une quinzaine d’années et que l’année n’est pas si petite que ce qui a été dit. Le deuxième vin a un nez un peu amer. Bernard Noblet grimace car les traces végétales ne sont pas loin d’un effet de bouchon. Malgré l’astringence et le léger défaut, le vin se boit correctement. C’est un Grands Echézeaux Domaine de la Romanée Conti 1991.

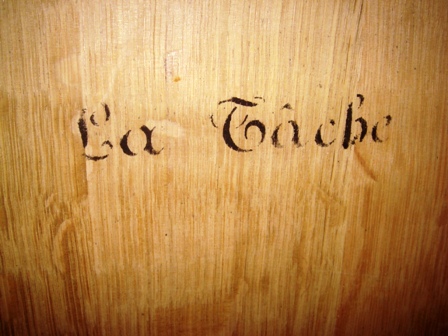

Le troisième vin a tout ce qui fait la signature du domaine. La salinité très présente, le caractère strict, le poivré, le style monacal. J’aime le fruit distingué et la fraîcheur mentholée. C’est surtout la fraîcheur d’attaque qui est remarquable. Il s’agit le La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1956. Il convient de signaler que nous buvons tous ces vins ouverts sur l’instant et frais, à température de cave. Il faut donc attendre un peu, et l’on remarque l’expansion que prend ce 1956, dont le fruit devient joyeux. L’écart entre le début et la fin de l’approche du vin est spectaculaire. Les fruits rouges abondent et le final devient brillant, contredisant tous les discours sur les vins du Domaine de la Romanée Conti de 1956.

Les regards se croisent entre Aubert et Bernard, et le quatrième vin est un blanc. Le nez évoque celui des sauternes, tout en étant sec, ce qui suggère un botrytis supérieur à la normale. En bouche il y a des traces de sucre, du caramel, de la brioche, et ce qui frappe, c’est la complexité extrême. Il est un peu fumé, doté d’une très belle acidité, opulent, au final de pamplemousse rose poêlé. Plus il s’ouvre et plus il devient grand. C’est un Montrachet Domaine de la Romanée Conti 1987. Bernard Noblet prend des notes comme nous, qui vont enrichir les archives du Domaine.

J’y étais !

Le caveau, dont le nombre de trésors est très faible.

Bernard Noblet prêt à ouvrir une bouteille. Mon objectif en est tout ému et pleure !

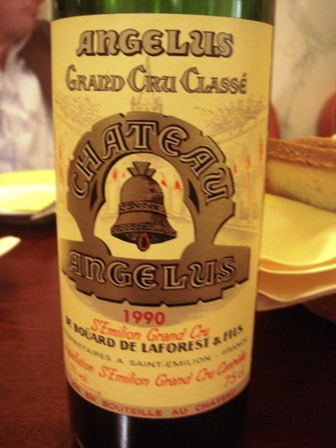

En rentrant à l’hôtel après le dîner avec Jean-Nicolas Méo et son épouse, un américain assez hirsute m’accoste et me dit à quel point il est sensible à mes écrits et admiratif de mes idées sur le vin. Ayant vu mon nom sur la liste des clients de l’hôtel, il m’attendait comme les fans d’une star à la sortie d’un théâtre. Il serait heureux de me montrer quelques pépites qui sont en cave. Nous descendons par curiosité et il y a effectivement des vins de légende qui souvent peuplent mes rêves. Après une courte promenade digestive dans le froid de la ville endormie, lorsque nous rentrons, l’un de mes amis a déjà versé dans des verres Château Angélus 1990. Ce vin d’une jeunesse folle est au sommet de son art. On l’aime pour son immense plénitude. Il est jeune, dense, quasiment noir, puissant. C’est la définition du bordeaux royal. Voyant l’américain proche de nous je lui propose de goûter l’Angélus après en avoir demandé la permission à mon ami, et l’américain inconnu demande s’il peut nous ouvrir un vin. Il revient avec un Charmes-Chambertin Louis Chevallier 1949. Le nez est fantastique et me bouleverse. Le goût est fumé, de jambon fumé, mais aussi avec un abondant fruit de prune. Je tombe amoureux de ce vin d’une incomparable fraîcheur. Il apporte à l’attaque en bouche la même fraîcheur qu’un bonbon mentholé.

En passant de l’un à l’autre, on s’aperçoit qu’ils ne se détruisent pas. Les deux sont merveilleux et totalement disparates. Alors que l’Angélus m’apparaît comme un bloc indestructible je constate que le 1949 a une plus grande longueur que lui. L’Angélus est d’une pure sérénité, un bloc de marbre. Le Charmes-Chambertin d’une folle séduction féminine est une fumerie d’opium, à la sensualité suggérée et esquissée. Voilà un voyage qui démarre dans l’inattendu !

Le voyage commence par un apéritif impromptu pris à l’hôtel de Beaune avant d’aller dîner. L’un de mes amis américains a commandé un Meursault Henri Boillot 2000 qui est aguichant et d’une rare pureté. On ne dirait jamais qu’il s’agit d’un simple Meursault tant il est plaisant et raffiné.

Nous nous présentons au domicile de Nathalie et Jean-Nicolas Méo, copropriétaire du domaine Méo Camuzet. Leurs trois garçons qui reviennent comme eux tout juste des sports d’hiver se présentent en souriant. Le champagne Cuvée William Deutz de Deutz 1995 est très expressif. Des notes de caramel et de nougat sont très plaisantes.

Les vins sont bus à l’aveugle. Le premier vin, un blanc, est un vin « qui n’existe pas », car la parcelle a été cédée par le père de Jean-Nicolas au début des années 80. Il s’agit d’un Pinot blanc de Vosne-Romanée Domaine Méo Camuzet vers 1978 qui n’a jamais été commercialisé. D’un nez très expressif il affiche une personnalité très passionnante. Il est dense avec des évocations de fruits jaunes. Assez fumé, il est d’une belle longueur. J’avais donné une réponse qui n’était pas mauvaise car j’avais suggéré un Nuits-Saint-Georges blanc, qui comme le vin que nous goûtons est en pinot blanc. Sur le jambon et la viande des grisons rapportés de Val d’Isère, le vin est joyeux mais aussi profond.

Le Nuits-Saint-Georges 1er cru les Boudots 1990 est extrêmement jeune, plaisant, bien assis en bouche. Il est très pur et expose un beau fruit. Assez strict, il a l’élégance britannique. J’aime sa fraîcheur. Il est bien mis en valeur par le bœuf aux abricots aux délicates épices et goûts de fruits secs.

Le Richebourg domaine Méo Camuzet 1973 a le nez minéral et salin que j’adore dans les vins bourguignons. Jean-Nicolas le trouve même entrailles de gibier. En cherchant l’année nous pensons à beaucoup plus vieux que cette année, car le vin affiche une maturité plus grande que son millésime ne donne habituellement. Le vin s’étoffe avec le temps dans le verre. Les dernières gorgées sont d’un grand plaisir et d’une belle émotion. Et surtout, c’est la pureté bourguignonne qui nous réjouit.

Le Richebourg domaine Méo Camuzet 1973 a le nez minéral et salin que j’adore dans les vins bourguignons. Jean-Nicolas le trouve même entrailles de gibier. En cherchant l’année nous pensons à beaucoup plus vieux que cette année, car le vin affiche une maturité plus grande que son millésime ne donne habituellement. Le vin s’étoffe avec le temps dans le verre. Les dernières gorgées sont d’un grand plaisir et d’une belle émotion. Et surtout, c’est la pureté bourguignonne qui nous réjouit.

Mon ami collectionneur américain a sorti de sa musette un Château Coutet 1949 que nous n’aurions jamais imaginé aussi âgé. Délicieux, d’un équilibre rare, d’un classicisme total, il est l’enfant qui obtient le prix d’honneur car il ne chahute jamais. Sucre et caramel, poivre, tabac, il décline ces saveurs avec calme. Contrairement à mon impression première, la poire au vin et sorbet cassis ne bride pas le vin.

Mes amis ont particulièrement apprécié cette atmosphère familiale de grande simplicité.

Lors du déjeuner à la Cagouille avec Frédéric Engerer, nous avons parlé de choses et d’autres, dont le restaurant El Bulli. Frédéric me dit : « je reçois le propriétaire du restaurant dans quelques jours. Il y aura des choses intéressantes à déguster. Vous devriez venir ». Je viens.

Par un beau soleil froid du début février, l’avion glisse délicatement sur le tarmac. A l’arrivée, un chauffeur portant sur ses bras un bois de caisse de Château Latour m’attend. Il me conduit aux bureaux de Château Latour, site que je visite pour la première fois. Après une courte visite explicative conduite par Sonia qui me permet de remarquer la simplicité et l’efficacité des installations respectables, je rejoins un petit groupe formé de Frédéric Engerer, président de Latour, Pierre-Henri Chabot, maître de chai que j’avais croisé dans les chais lors de ma visite, un négociant et un courtier solidement installés dans le monde bordelais du vin et le propriétaire de El Bulli. Je reconnais avec joie le courtier qui était assis à ma droite lors du dîner de la Fête de la Fleur au Château Smith Haut Lafitte. Le monde est petit.

Nous allons goûter des vins de dix parcelles différentes qui ont été assemblés pour former le Château Latour 2007. Il y a deux parcelles de merlot et huit parcelles de cabernet sauvignon, ce qui ne préjuge en rien de la composition finale du vin, car les proportions de chaque parcelle sont très variables. Nous boirons ensuite trois vins assemblés, le Pauillac 2007 du château, les Forts de Latour 2007 et Château Latour 2007. L’expérience est surtout intéressante pour les professionnels qui ont déjà bu il y a plusieurs jours des composantes du grand vin, et reviendront les goûter à la fameuse semaine des primeurs où la presse mondiale vient juger les vins de l’année précédente en début avril ou fin mars. Le propriétaire d’El Bulli achète les vins de la cave très intelligemment constituée de ce restaurant. Il vient plus pour se forger des idées et par amitié.

Ce qui m’a frappé en goûtant ces dix composantes du grand vin, c’est l’incroyable diversité des vins assemblés. Certains sont végétaux d’autres sont fruités. Certains sont amers et astringents, d’autres ont déjà une rondeur confortable. L’un d’entre eux, atypique, a un nez de pâte de fruit, un autre de cerise, un autre de cassis, un autre de poivre. Une anecdote est amusante. Celui qui me plait le plus est le vin qui provient de la parcelle « la pièce du château », entre les chais et le château. Il se trouve que sur le chemin qui joint les deux bâtiments, d’anciens propriétaires avaient l’habitude d’alléger leur vessie. Est-ce que le recyclage de Latour de plus d’un siècle a bonifié la parcelle ? Les ADN doivent être maintenant indécelables.

Après ce tour de piste d’une diversité assez remarquable, nous goûtons les trois vins de 2007. Le Pauillac 2007 a un nez assez végétal, et en bouche, on constate immédiatement une plus grande homogénéité que pour les vins de parcelles uniques. On sent en bouche un peu d’orange sèche qui, me dit-on, disparaîtra dans quelques jours. Le vin est équilibré, rond, doucereux, mais j’ai beaucoup de mal à en dire plus.

Le Forts de Latour 2007 est beaucoup plus élégant. Le nez est calme. En bouche il est carré, poivré, fruité, de belle longueur.

Le Château Latour 2007 montre, et c’est heureux, un écart qualitatif sensible. Le nez est intéressant. L’ampleur en bouche est belle. Le vin est dans une phase calme mais on sent qu’il ne demande qu’à s’ouvrir. Je le trouve beau, sobre, pur, élégant.

Je reviens un instant au vin de la parcelle « pièce du château » que je trouve très beau. Et en retournant au Château Latour assemblé, je mesure combien il est plus complet et élégant que chacune des parcelles. C’est la magie de l’assemblage, et en entendant les propos de Frédéric Engerer, je prends conscience de la difficulté de faire les bons choix, car préjuger de l’effet d’un des vins dans l’assemblage final est tout un art.

Bravo à tous ceux qui font ces choix cruciaux.

Est-ce que cette expérience me permet de donner un avis sur 2007 ? Bien évidemment non, et il faut attendre les experts qui viendront dans un mois. Mais ayant eu la chance de boire des 2005 en mars 2006, je peux sentir que 2007 n’a pas ce calibre là.

On voit les vignes par la trappe d’arrivée des raisins.

cuves en inox pour chaque parcelle

un panneau en inox sur lequel s’inscrivent les données de contrôle des cuves

environ 18 mois de vieillissement en fûts de chêne neuf de onze provenances françaises

La cave des vieux millésimes. Je m’y suis cru !!!