Après une courte nuit au Château de Fère à Fère en Tardenois, jolie demeure qui gagnerait peut-être à adopter des standards d’hôtellerie de luxe plus actuels, les deux groupes de russes qui veulent visiter la Champagne, vont faire, ce sera la seule fois, une visite ensemble. Nos deux bus se retrouvent donc au siège de la maison de Champagne Jacques Selosse.

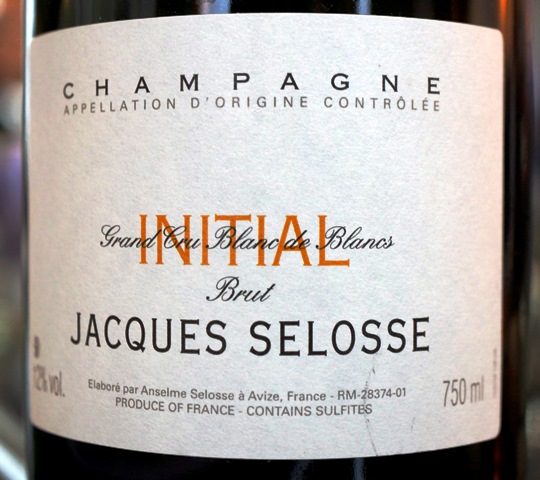

Ce que je souhaitais, dans le voyage éducatif que font ces amateurs, c’est qu’ils écoutent la philosophie d’Anselme Selosse grand innovateur avant-gardiste. Je pouvais craindre qu’avec les traductions, le discours d’Anselme soit mal compris, mais il a réussi à captiver son auditoire par un exposé simple, riche, traduit par Polina, la sommelière accompagnatrice du deuxième groupe. Pendant qu’il parle des fondements de son action, il nous sert ses vins.

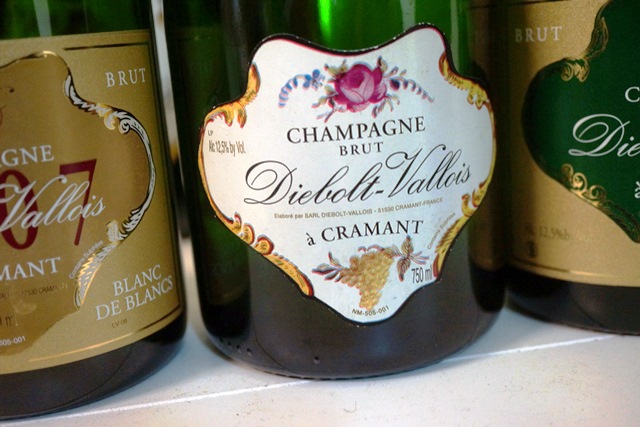

Le Champagne Selosse lieudit Les Carrelles est fait de millésimes de 2003 à 2007. Le nez est très intense où je perçois de la pâte de fruit. La bouche est gourmande, ce qui n’empêche pas des notes salées. Agréable et typé, c’est un beau champagne.

Le Champagne Selosse 1998 est très doux, agréable, enveloppant et équilibré. Le mot qui vient est nirvana. Le fruit est pur et intense. Dans la persistance aromatique je ressens la pâte de fruit.

Le Champagne Selosse 1999 est plus un vin d’automne. La couleur est plus claire, le nez est moins doux. Mais c’est un grand vin en bouche, d’une race folle. Il est élégant, plus profond, très différent du 1998. Le vin est plus évolué avec dans le final des notes de thé et de sel.

Le Champagne Selosse 2002 est, selon Anselme, un sumo. Il paraît lourdaud, mais il a de l’énergie à revendre. Fumé, pruneau, thé, caramel, il a une incroyable persistance. L’attaque est forte et le final est frais, élégant, laissant une empreinte forte. Il sait être très gourmand.

Le Champagne Selosse 2003 a un nez plus discret. Le vin est plus étrange. Sa personnalité très différente est spéciale. J’aime beaucoup son étrangeté. Anselme nous propose alors une expérience assez folle, puisqu’il envisage de mettre de l’eau dans le champagne, comme on le fait pour saisir une sauce réduite. C’est fou comme l’eau élargit le champagne. Il faut le boire pour y croire. Un tel moment enthousiasme l’auditoire.

Le cadeau d’Anselme est de nous ouvrir un Champagne Selosse 1990. L’âge fait apparaître le calcaire, l’origine première du vin. Très minéral, ce vin est d’une longueur extrême. Il s’est un peu simplifié. Il titre 14,2° comme le 1999. Je ressens une belle fraîcheur citronnée. Ce vin est très différent des autres déjà dégustés.

Nous remercions Anselme et allons déjeuner dans la salle à manger de l’hôtel Les Avisés où je salue Corinne, la femme d’Anselme, qui a décoré avec goût cet hôtel.

Le menu composé par Stéphane Rossillon : blanc manger d’avocat pamplemousse, chair de crabe, feuilles de roquette / thon mi-cuit à la plancha, étuvée de chou blanc au fruit de la passion, sésame au wasabi, vinaigrette au soja, haricots coco de Paimpol / Pressa de porc ibérique saisie au poêlon, crémeux de navet et radis poêlés aux épices grillées, figue rôtie / Panna cotta fruits rouges et sorbet fraise. Nathalie l’épouse de Stéphane nous fait le service avec un agréable sourire.

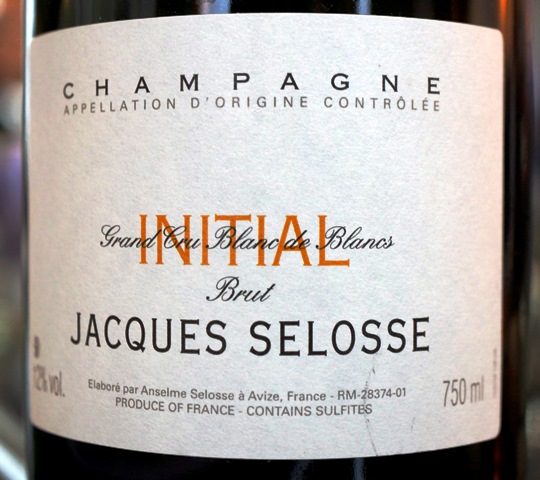

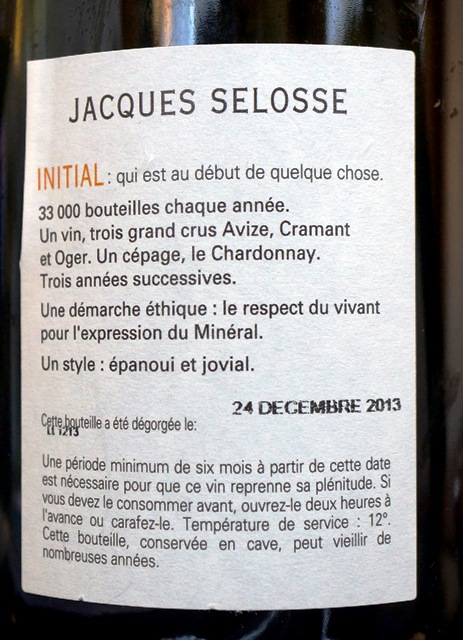

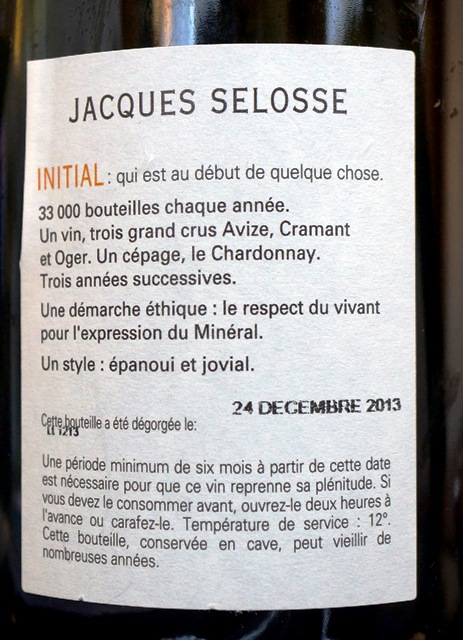

Le Champagne Selosse Initial dégorgé en décembre 2013 est agréable, très civilisé. J’aime ce champagne en retenue.

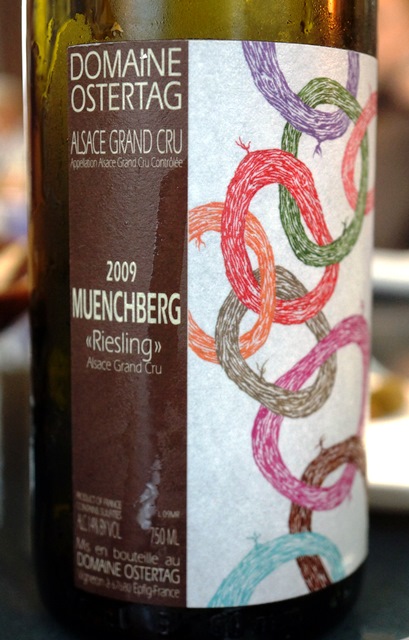

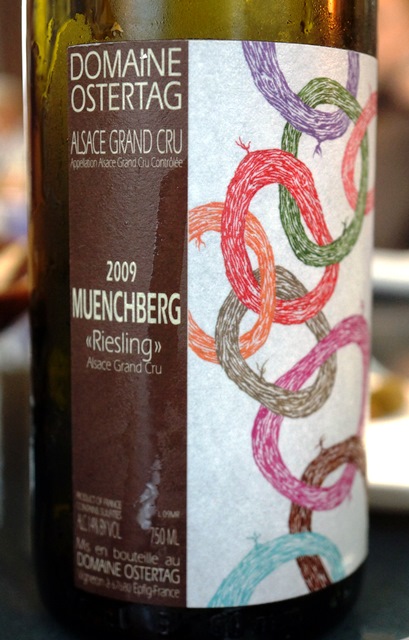

Le Riesling Muenchberg domaine Ostertag 2009 n’est pas aussi sec que je l’aurais pensé. Il est fruité, agréable et précis. Il y a beaucoup d’équilibre et une longueur épicée.

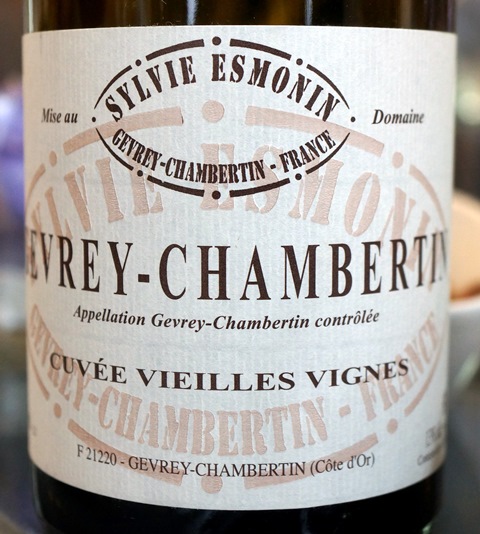

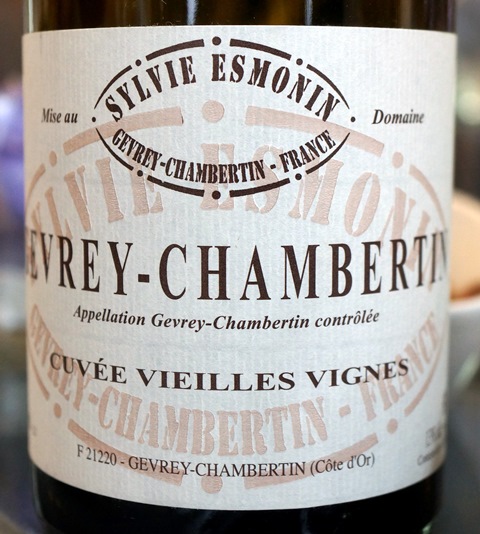

Le Gevrey Chambertin Cuvée Vieilles Vignes Sylvie Esmonin 2009 est très dynamique, pur, précis. Il y a beaucoup de fruits noirs généreux, et des épices, dont le poivre noir.

Le Rosé d’un jour, vin de France, Mark et Martial Angeli 2012 vin d’Anjou est un vin simple absolument adapté au dessert de fraises. C’est la suggestion de Stéphane, parfaitement judicieuse.

Stéphane nous a fait une cuisine simple, goûteuse, lisible, parfaitement adaptée à un repas de vins. Il a atteint une maturité qui me plait beaucoup. Ce fut un repas authentique, amical et plaisant.

Anselme ajoute de l’eau dans Selosse 2003